こんにちは、すぎーおです。

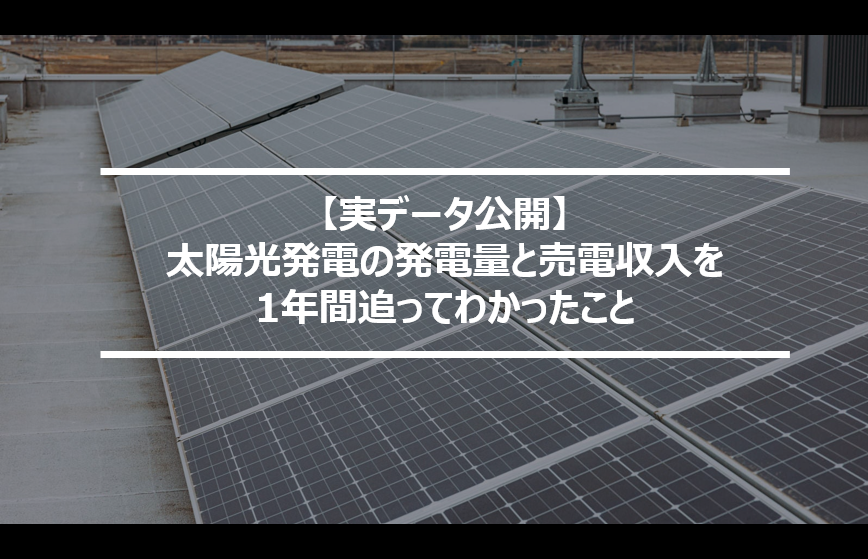

僕は2024年の春から太陽光発電を導入しており、季節ごとの発電量や売電収入を記録してきました。

この記事では、その1年間の実測データをもとに、太陽光発電の季節変動と売電収入の現実を共有したいと思います。

発電量の1年サイクル

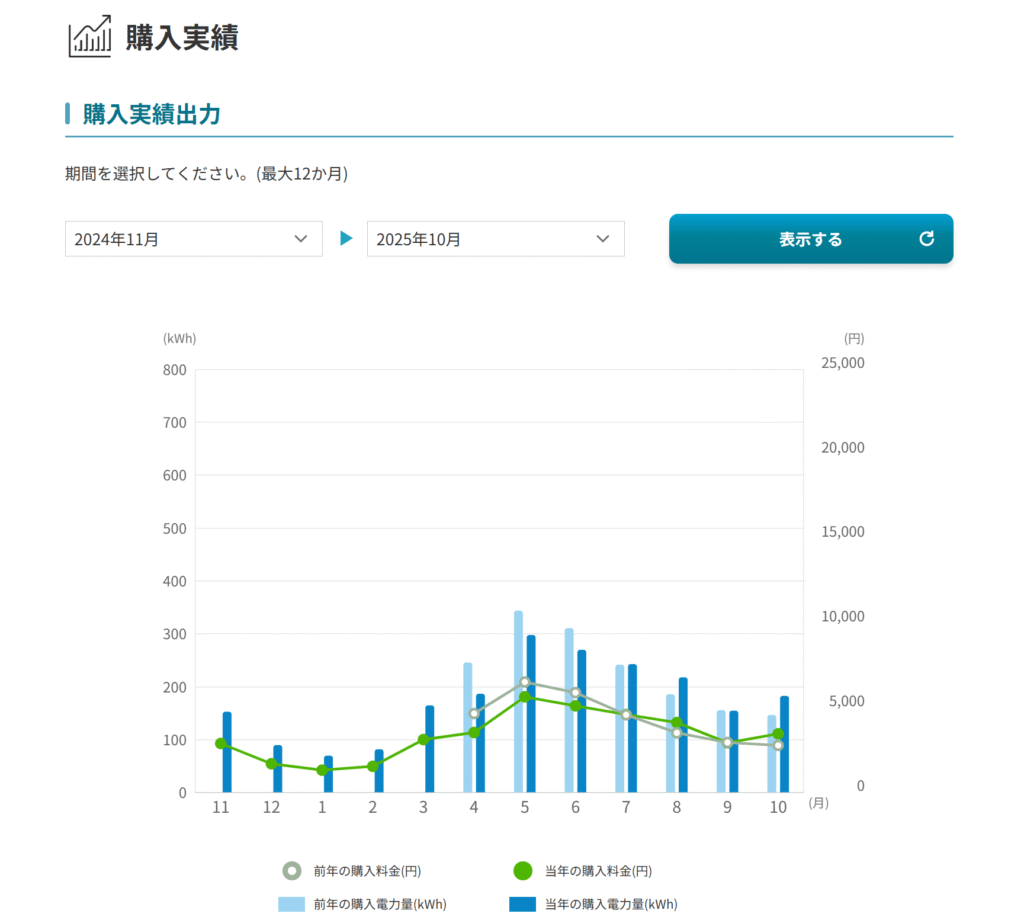

2024年4月から2025年10月までのデータを見ると、発電量と売電収入は季節によって大きく変化していることがわかります。

| 月 | 発電量(kWh) | 売電収入(円) |

|---|---|---|

| 2024年4月 | 246 | 4,674 |

| 2024年5月 | 344 | 6,536 |

| 2024年6月 | 311 | 5,909 |

| 2024年7月 | 242 | 4,598 |

| 2024年8月 | 186 | 3,534 |

| 2024年9月 | 156 | 2,964 |

| 2024年10月 | 147 | 2,793 |

| 2024年11月 | 153 | 2,907 |

| 2024年12月 | 90 | 1,710 |

| 2025年1月 | 70 | 1,330 |

| 2025年2月 | 82 | 1,558 |

| 2025年3月 | 165 | 3,135 |

| 2025年4月 | 187 | 3,553 |

| 2025年5月 | 298 | 5,662 |

| 2025年6月 | 270 | 5,130 |

| 2025年7月 | 243 | 4,617 |

| 2025年8月 | 218 | 4,142 |

| 2025年9月 | 155 | 2,945 |

| 2025年10月 | 183 | 3,477 |

年間の合計発電量は 約3,976kWh、総売電収入は 約75,240円(単価19円/kWh)でした。

グラフ化すると、春から夏にかけて右肩上がりになり、12〜2月に急落しているのが一目でわかります。

特に5月は発電量・売電額ともにピークで、電気代よりも売電収入が上回る月もありました。

逆に冬場(1〜2月)は発電量が春の4分の1以下まで落ち込み、自然のリズムがそのまま数字に現れています。

季節で変わる「エネルギーの暮らし方」

冬に発電量が減るのは、日照時間の短さと太陽高度の低さが主な理由です。また、東北は雪が多いので、太陽光の上に雪が積もって全く発電しない日もあります。

一方、夏場は日射量が多く、昼の電力消費を自家発電でまかなえるため、家計への貢献度が大きくなります。実際、6月〜8月は「発電で電気代を上回る」いわば“黒字”の月でした。

1年を通して体験して感じたのは、太陽光は季節をまたいでエネルギーをやりくりする存在だということです。夏に蓄えた光が、冬の暮らしを静かに支えてくれる。その循環こそが太陽光発電の本質だと感じました。

蓄電池をあえて導入していない理由

私はまだ蓄電池を設置していません。

その理由は、まず太陽光発電だけでどれほど発電し、どれだけ売電収入が得られるのかを正確に知りたかったからです。

発電した電力は日中の自家消費に使われ、余った分は電力会社に売っています。毎月の売電明細を確認すると、季節ごとの変化が明確で、夏は光を“貯金”し、冬はその貯金を取り崩すように電力を補う。この一年の循環が見えてくるのが興味深いところです。

数字を重ねるほどに、太陽光が安定した仕組みであることが分かります。晴れた日は確かな成果をもたらし、曇りや雪の日でもわずかに発電してくれる。その積み重ねが、年間を通して家計を支える柱になっています。

もちろん、夜間の電力をまかなうには蓄電池の導入が理想的です。ただし、導入コストや寿命、メンテナンスを考えると、家庭によって最適な判断は異なります。

現状のように売電収入が継続し、単価(19円/kWh)が大きく下がらない限りは、まずは蓄電池なしで運用するのが合理的だと考えています。売電によって得た収入を再投資する形で、将来的に蓄電池を検討しても遅くはありません。

データが教えてくれた「選び方の本質」

発電データを1年間追いかけてわかったのは、どの業者に依頼するかでその後の満足度が大きく変わるということです。太陽光は設置したら終わりではありません。工事の品質が、そのまま10年先の発電量を左右します。

たとえばソーラーパートナーズのように、販売から施工、アフターまで一貫して行う「自社施工会社」だけを紹介しているサービスは信頼性が高いです。

通過率9.8%という厳しい審査を通過した業者のみが登録されており、価格も中間マージンがない分だけ安くなります。実際、同条件で見積もりを取ると数十万円単位で差が出ることもあります。

導入を検討している方は、まず無料で相見積もりを取ってみると良いと思います。地元の評判業者を比較するだけでも、太陽光導入の全体像がつかめるはずです。

まとめ

1年間のデータを振り返って感じたのは、太陽光発電は短期的な節約ではなく、長期的な安定をもたらす仕組みだということです。

発電した分だけ電気代を抑え、余った電力は売電収入となって家計を支えます。晴れの日は数字が伸び、曇りや雨の日は静かに落ち着く。その波を見ていると、暮らしが自然のリズムに寄り添っていることを実感します。

数字を眺めていると、まるで屋根の上で小さなおじさんがせっせと働いているような感覚があります。

朝日が差し込むと目を覚まし、日中は一生懸命に働き、夕方にはそっと休む。誰にも文句を言わず、黙々と光を電気に変えていく。その姿を想像すると、日常のなかに確かな安心が生まれます。

太陽光発電の魅力は、この静かな“働き者”が常に上で動いてくれていることです。売電収入が続く限り、屋根の上では毎日、目に見えない経済活動が行われている。家の中にいながら、自然と経済が共存しているような不思議な感覚があります。

光を受けて静かに動き続けるその仕組みが、暮らしの下支えとなり、長い時間の中で安心を積み重ねていく。太陽光発電は「何かを節約する装置」ではなく、「暮らしにもう一人、働き者が増えるような存在」なのだと思います。

これから太陽光を検討する方にも、そんな感覚をぜひ味わってほしいと思います。

👇ソーラーパートナーズの公式サイト

コメント